「最大公約数や最小公倍数を『書き出し』ではなく計算で求めたいな~」という小学5・6年生の方、お任せ下さい!

東大卒講師歴20年の図解講師「そうちゃ」が「はしご算(連除法)」を使った最大公約数・最小公倍数の出し方から問題の解き方まで分かりやすく説明します。

読み終わった頃には「はしご算(連除法)」が得意になっているかも?!

「すだれ算がよく分からない」というあなたは、「素因数分解とすだれ算」を見ることをオススメします。

素因数分解と

公倍数・公約数

こんにちは!「そうちゃ」@zky_tutor(プロフィール)です。

前の記事「公約数の意味と書き出し」で、「素因数分解を使ってもっと簡単に公倍数・公約数を出す」とお伝えしました。今回はその方法を紹介します。

が、その前に…

素因数分解と公倍数・公約数がどのような関係かイメージを理解しておきましょう。

前回お伝えしたとおり公倍数は「最小公倍数の倍数」で、公約数は「最大公約数の約数」ですから、

公倍数・公約数の問題を解く時は、ある2つの数の最小公倍数と最大公約数を求めることが最も重要です。

前回使った12と18を例に出します(最小公倍数は36で最大公約数は6でした)

12と18を素因数分解すると

12=2×2×3

18=2×3×3

ですね。

ここで、素数ごとにケタを揃えて見やすくします。

12=2×2×3

18=2 ×3×3

最大公約数6は、12と18が共通して持っている素数、「2」1個と「3」1個の掛け算になっていますね。

12=2×2×3

18=2 ×3×3

☆ 2 ×3 =6(最大公約数)

一方、最小公倍数36は12と18が持っている素数全種類、「2」2個と「3」2個のかけ算になっています

12=2×2×3

18=2 ×3×3

☆ 2×2×3×3 =36(最小公倍数)

このように

最小公倍数は2つの数が持つ全部の素数のかけ算

最大公約数は2つの数が共通して持つ素数のかけ算

とイメージしておきましょう

Bがオレンジ🍊とパイン🍍のミックスジュース

だとすると…

最大公約数はオレンジ🍊ジュース

最小公倍数はオレンジ🍊とリンゴ🍎とパイン🍍のミックスジュース

という感じでしょうか

(^_^;)

この例を色々作るだけで、楽しい授業ができそうですね♪

次は、今の考えを使って実際の問題を解いてみます

はしご算で

最大公約数と最小公倍数を求める

では、イメージができたところで「はしご算(二数のすだれ算)」を実際にやってみます。

やり方を理解♪

1-1:2数のはしご算

解説

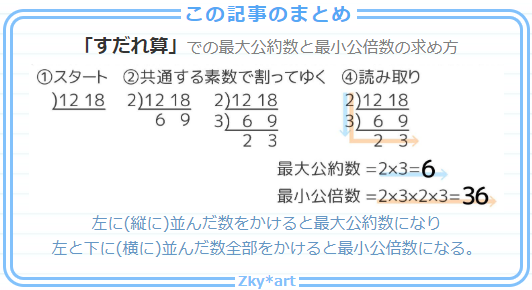

まず、すだれ算の形に12と18を横に並べて書き、12と18を両方とも割り切れるできるだけ小さい素数を考えると…2なので、両方を2で割った答え6と9を下に書きます。

このような形を「はしご算」とか「連除法」と言います。

次は、6と9を両方共割り切れる一番小さな素数を考えると3なので、6と9を3で割り、答え2と3を下に書きます。

2と3は両方とも素数でもう割れませんから、ここで終了です!

出来上がった図の左に「2」「3」が縦に並んでいます。この2数は12と18が共通して持っていた約数で、その積2×3=6が最大公約数です。

最小公倍数:

2×3×2×3=36

また、また、下に並んだ「2」「3」も合わせた積2×3×2×3=36が最小公倍数です

まとめると、こうなりますね

左の積が最大公約数で、

左と下の積が最小公倍数です。

以上が、はしご算(連除法:2数のすだれ算)を使った最大公約数・最小公倍数の求め方になります。

分かりましたね?では、さっそく練習してみましょう!

練習して定着

1-1:2数のはしご算

解説

まず18と27両方を割れる最小の素数3で割ります

次に6と9両方を割れる最小の素数3で割ります

2と3はともに素数なので完了です。

最小公倍数:

3×3×2×3=54

解説

まず60と90両方を割れる最小の素数2で、次に30と45両方を割れる最小の素数3で、さらに10と15両方を割れる最小の素数5で割ります

2と3はともに素数なので完了です。

最小公倍数:

2×3×5×2×3=180

解説

まず、420と700両方を割れる最小の素数2から始めて、どんどん割っていきます。

3と5はともに素数なので完了です。

最小公倍数:

2×2×5×7×3×5=2100

これではしご算の方法は分かったので、次は応用問題に挑戦です

はしご算を使った問題

はしご算の形を使った応用問題を解いてみます。

こんな問題です

1-1:はしご算の応用問題

この問題を解くために準備が必要です。それが「簡略化されたはしご算」です。

「簡略化した」はしご算

例えば12と18の場合、左端には2と3が縦に並ぶのが基本ですが、分かりやすいように6で一発で割ってしまいます。

2 3

最小公倍数は6×2×3=36

ここに現れている数の関係を公式風にすると、こうなります。

a b

(aとbは互いに素*)

最大公約数=X

最小公倍数Y=X×a×b

A=X×a、B=X×b

*aとbは、はしご算の最下段なので公約数は1だけです。このような2つの数を「互いに素(たがいにそ)」と呼びます。

以上の図と知識を使って問題を解きます。

解法を理解

1-1:はしご算の利用問題

図解

はしご算利用図を書くと、こうなります。AとBを聞かれていますが、aとbを出すのがこの問題のポイントです。

a b

最大公約数=3

最小公倍数84=3×a×b

3×a×b=84 から、a×b=28 と分かります。かけて28になる2数の組み合わせは、(1,28)と(2,14)そして(4,7)の3通りしかないので、(a,b)はこのどれかです。

このうち、(2,14)は「互いに素」でない(共に2で割れる)ので不適当です。

さらに(1・28)をはしご算に入れてみると

1 28

最小公倍数84=3×1×28

A=3×1=3、B=3×28=84

Aは3×1で3になり、問題文の「2ケタ」に反してしまうのでやはり不適当です。

結局(4,7)の組み合わせのみが残り、これではしご算を作ると、

4 7

最小公倍数84=3×4×7

A=3×4=12、B=3×7=21

12と21が答えと分かります♪

確認テスト

(2021.7.29作成中)

プリントダウンロード

この記事で使った問題がダウンロードできます。画像をクリックするとプリントが表示されますので保存して下さい。

メアド等の入力は必要ありませんが、著作権は放棄しておりません。無断転載引用はご遠慮ください。

次のステップへ

まとめ

「はしご算」での最大公約数と最小公倍数の求め方

左に(縦に)並んだ数をかけると最大公約数になり

左と下に(横に)並んだ数全部をかけると最小公倍数になる。

爽茶

爽茶→(公)約数/倍数のまとめに戻る

オリジナル教材のご案内

御三家・早慶付属など難関・人気の中学に合格した2025年度の受験生達から大好評!

分かりやすいのはもちろん、スキマ時間にお子様一人で反復定着できますよ

人気教材はこちら(クリックするとショップ内教材ページにジャンプ)

●歴史 ●時事問題(2025年) ●世界地図 ●世界遺産

■算数(割合、食塩水、売買、仕事/ニュートン算、時計算、すい体 etc)

★理科(月の満ち欠け、星の動き、電流、水溶液/気体の性質 etc)

その他にも社会/理科/算数の教材がございます。興味がある方は公式ストアへどうぞ